アラヤス

アラヤスこんにちは、定年後の新しい人生を楽しんでいる皆さん!

今、あなたは「やっと自由を手に入れた!」と感じていませんか?旅行に行ったり、趣味に没頭したり、孫と遊んだり…やりたいことがたくさんありますよね。

でも、そのすべてを楽しむために絶対に必要なものがあります。それは「自分の足で歩ける体」「自分でできる日常生活」です。

今日は、その「動ける体」を維持するために知っておくべき「サルコペニア」についてお話しします。この記事を読めば、あなたの10年後、20年後も元気に動き回れる体を手に入れるための具体的な方法がわかりますよ。

サルコペニア・ロコモ・フレイルとは?あなたの体は大丈夫?

最近、スーパーの重い買い物袋が持ちにくくなった」 「階段を上ると息切れがする」 「立ち上がるときに膝に手をついてしまう」

こんな経験はありませんか?

これらは単なる年齢のせいではなく、「サルコペニア」という状態かもしれません。サルコペニアとは何か、あなたの体は大丈夫か、一緒に確認していきましょう。

サルコペニアって何?

サルコペニアは、年齢とともに起こる「筋肉量の減少と筋力または身体機能の低下」を指します。

「サルコ(筋肉)」と「ペニア(減少)」というギリシャ語に由来するこの言葉、実は私たち全員に関係があるんです。

日本サルコペニア・フレイル学会の「サルコペニア診療ガイドライン2017年版」によると、サルコペニアは次の3要素で判断します:

- 筋肉量の減少:筋肉の量が基準値より少ない

- 筋力の低下:握力が男性28kg未満、女性18kg未満

- 身体機能の低下:歩く速さが0.8m/秒(10mを12.5秒)未満

このうち「筋肉量の減少」と、「筋力低下」または「身体機能低下」のどちらかがあれば「サルコペニア」と診断されます。

ロコモって何?

ロコモティブシンドローム(ロコモ)は、体を動かす機能が低下して「立つ」「歩く」といった動作がしにくくなった状態です。

日本整形外科学会が提唱する「ロコモティブシンドローム診療ガイド2020」によると、ロコモは筋肉だけでなく、骨、関節、軟骨などの「運動器」全体の問題を指します。

簡単なセルフチェックとして「立ち上がりテスト」があります。両手を使わずに40cmの高さの椅子から立ち上がれるかどうかで判断できます。

フレイルって何?

フレイルは、「健康な状態」と「要介護状態」の間にある「虚弱な状態」のことです。

日本老年医学会の「フレイルに関する日本老年医学会からのステートメント2014」によれば、フレイルは次の5項目のうち3つ以上当てはまると診断されます:

- 体重減少:6ヶ月で2〜3kg以上の意図しない減少

- 疲れやすさ:「何をするのも面倒」と感じる

- 筋力低下:握力の低下

- 歩行速度の低下:いつもより歩くのが遅い

- 身体活動量の減少:週に1回も運動しなくなった

フレイルは早めに対策すれば元の健康状態に戻れる可能性が高い、まさに「分岐点」と言えるでしょう。

簡単セルフチェック:あなたは大丈夫?

今すぐできる簡単なチェックリストです。当てはまる項目にチェックしてみてください。

□ 階段の上り下りがつらくなった □ 缶詰やペットボトルのふたが開けにくくなった □ 横断歩道を青信号で渡りきれないことがある □ 同年代の友人と歩くとき、ついていくのが難しい □ 椅子から立ち上がるときに手で支えないと立ちにくい □ 最近、つまずいたり、よろけたりすることが増えた □ 疲れやすくなった、何をするのも面倒に感じる □ 半年で2kg以上体重が減った(意図せず)

3つ以上当てはまる場合は注意信号!サルコペニアやフレイルの可能性があります。でも心配しないでください。今からの対策で十分改善できます。

国立長寿医療研究センターの「サルコペニア診断基準2019改訂版」の調査によると、65歳以上の約20〜30%がサルコペニアまたはその予備群だと言われています。「まだ大丈夫」と思っていても、実は既に始まっていることも多いのです。

知らないと危険!サルコペニアが引き起こす恐ろしい未来

「筋肉が少し減るだけでしょ?」

そう思っていませんか?実は、サルコペニアはあなたの人生を大きく変えてしまう可能性があるのです。

サルコペニアがもたらす影響

●転倒・骨折リスクの増加 サルコペニアになると、バランス感覚が低下し、転倒しやすくなります。厚生労働省の「令和2年国民生活基礎調査」では、65歳以上の約20%が1年間に一度は転倒を経験し、そのうち約10%が骨折していることがわかっています。

●日常生活動作(ADL)の低下 筋力が低下すると、「お風呂に入る」「トイレに行く」「買い物に行く」といった基本的な日常動作が困難になります。

●入院リスクの上昇 日本老年医学会誌の「サルコペニアと入院リスクに関する前向き研究2018」によると、サルコペニアの人は、そうでない人に比べて入院リスクが約3倍高いというデータがあります。

●要介護状態への移行 厚生労働省の「令和2年国民生活基礎調査」によると、要介護になる原因の第1位は「転倒・骨折」(16.6%)。その後に「認知症」(16.0%)が続きます。つまり、サルコペニアによる転倒は要介護状態の最大の原因なのです。

想像してみてください…

もし、あなたが次のような状態になったらどうでしょう?

- 自分でトイレに行けなくなる

- お風呂に一人で入れなくなる

- 好きな場所に自由に出かけられなくなる

- 家族に介護の負担をかける

こんな未来は誰も望みませんよね。でも、サルコペニアを放置すると、こうした状態に近づいていくのです。

日本の健康寿命の現状—データが示す「老後の現実」

日本人の平均寿命は世界トップクラス。厚生労働省の「令和4年簡易生命表」では、男性は81.64年、女性は87.74年でした。

しかし、問題は「健康寿命」です。健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。

厚生労働省の「令和4年健康寿命の算定結果」の最新データでは、日本人の健康寿命は男性で72.68年、女性で75.38年。

つまり、男性は約9年間、女性は約12年間、何らかの支援や介護が必要な状態で生きることになるのです。

さらに、厚生労働省の「令和4年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、65歳以上の高齢者のうち、要支援・要介護認定を受けている人の割合は約18.7%(2023年)と年々増加しています。

こうしたデータは何を意味するのでしょうか?

それは、「長生き」しても「健康に長生き」できるとは限らないということ。そして、サルコペニア、ロコモ、フレイルといった状態は、この「健康に生きられない期間」を長くする大きな要因になっているのです。

なぜ今すぐ対策すべき?サルコペニアは誰でもなる!

「まだ元気だから大丈夫」と思っていませんか?

残念ながら、サルコペニアは誰にでも起こります。これは避けられない自然な変化なのです。

サルコペニアのメカニズム

筋肉量は加齢とともに自然に減少します。国立長寿医療研究センターの「加齢とサルコペニア:最新の知見2022」によると、具体的には:

- 40歳を過ぎると:年間約1%ずつ減少

- 65歳を過ぎると:年間1.5〜2.5%に減少スピードが加速

- 80歳では:20代の頃の約半分まで筋肉量が減少

しかも恐ろしいことに、一度失った筋肉を取り戻すのは、失うよりもずっと難しいのです。

ホルモンバランスの影響が大きい

サルコペニアの最大の要因の一つが、ホルモンバランスの変化です。

特に以下のホルモンの変化が筋肉に大きく影響します:

- 成長ホルモン:筋肉の成長と修復に関わるホルモン。30代から減少し始め、60代では20代の約半分に。

- テストステロン:男性ホルモンですが女性にも存在。筋肉の維持に重要な役割を果たし、年齢とともに減少。

- エストロゲン:女性ホルモン。閉経後に急激に減少し、筋肉や骨密度の低下を加速。

これらのホルモン変化は自然な加齢現象ですが、適切な運動や栄養によってその影響を最小限に抑えることができます。

筋肉の役割は「動く」だけじゃない

筋肉は単に「体を動かす」だけの組織ではありません。実は次のような大切な役割も担っています:

- 血糖値のコントロール:筋肉は血液中のブドウ糖を取り込む主要な組織

- 基礎代謝の維持:筋肉量が多いほど、エネルギー消費が増加

- 免疫機能のサポート:適度な筋肉量は免疫系の機能を高める

- 内臓の保護:腹筋や背筋は内臓を適切な位置に保つ

このように、筋肉の減少は全身の健康に影響するのです。

田中さん(68歳)の実話

「定年後、念願のガーデニングを始めようと思ったのですが、少し腰をかがめるだけで痛みが出るようになりました。『年だから仕方ない』と思っていましたが、整形外科の先生から『背中の筋肉が弱っているんですよ』と言われました。今から筋トレなんて…と思いましたが、先生の勧めで軽い筋力トレーニングを始めたところ、3ヶ月後には腰痛が改善し、今では毎日2時間以上庭いじりができるまでになりました」

対策は超シンプル!筋肉を維持・増やすための基本戦略

サルコペニア対策は、実はとてもシンプルです。基本は以下の2つです

- 適切な運動

- 十分なタンパク質摂取

これだけなんです!複雑に考える必要はありません。

効果的な運動方法

最も効果的なのは「レジスタンストレーニング(筋力トレーニング)」です。特に下半身の筋力強化が重要です。

おすすめの基本エクササイズ

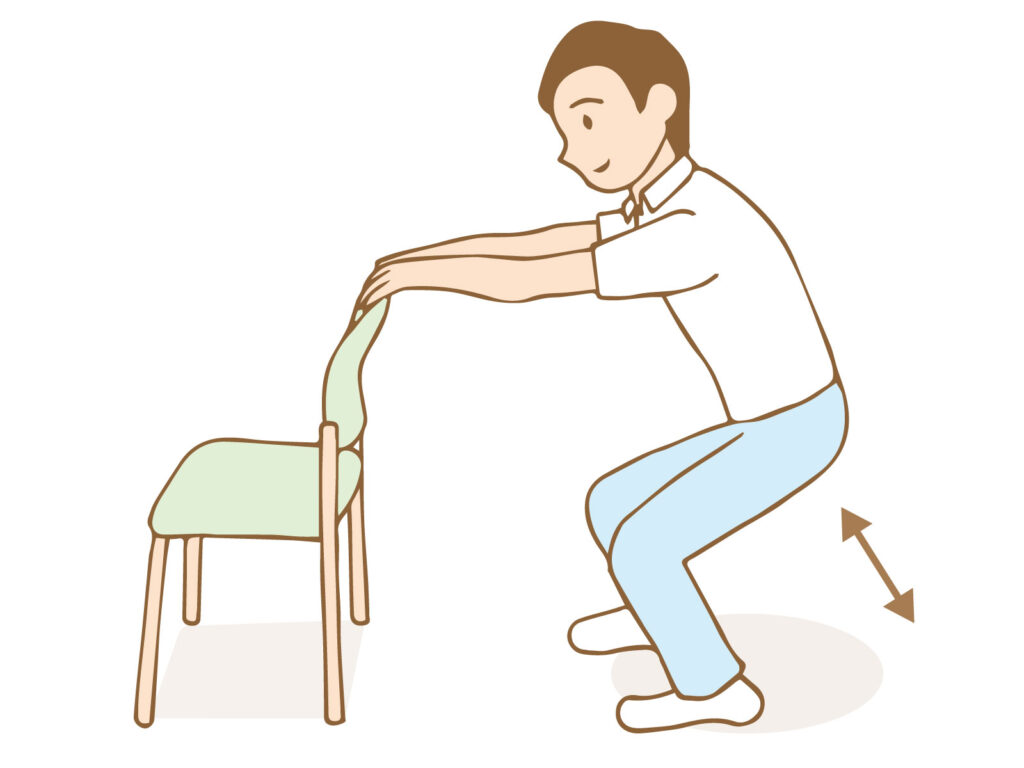

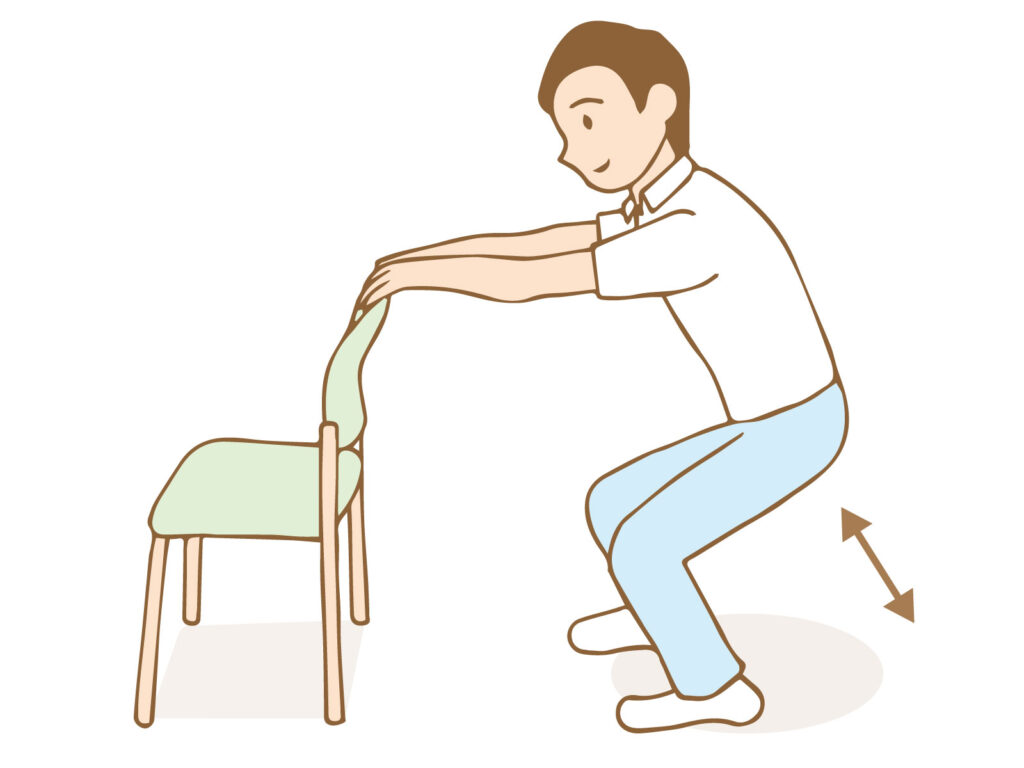

- スクワット

- 椅子を使って安全に行える初心者向けバージョン

- 足を肩幅に開き、お尻を後ろに引くようにしてゆっくり座る動作を繰り返す

- 膝が足先より前に出ないように注意

- カーフレイズ

- ふくらはぎの筋肉を鍛えるシンプルなトレーニング

- 両足のかかとを上げ下げするだけの簡単な動き

- 椅子や壁に手をついて安全に行える

- ヒップリフト

- 床に仰向けに寝て膝を立て、お尻を持ち上げる動作

- お尻と太もも裏の筋肉を効果的に鍛えられる

いずれも自宅で、特別な器具なしにできる運動です。

運動の頻度と強度

- 頻度:週に2〜3回が理想的

- 回数:各エクササイズ10〜15回を1〜3セット

- 強度:軽く息が上がる程度で、痛みを感じない範囲で

東京都健康長寿医療センター研究所の「高齢者の筋力トレーニングとサルコペニア予防に関する縦断研究2021」によると、週2回以上の筋力トレーニングを行っている高齢者は、サルコペニアの発症リスクが46%低下したという結果が出ています。

筋トレのホルモンバランスへの影響

筋力トレーニングは、先ほど説明したホルモンバランスにも良い影響を与えます:

- 成長ホルモンの分泌促進:筋力トレーニングは成長ホルモンの分泌を促進

- テストステロンレベルの改善:適度な強度の運動で分泌が増加

- インスリン感受性の向上:血糖値のコントロールが改善

つまり、筋トレは「筋肉を鍛える」だけでなく、体内のホルモン環境も若々しく保つ効果があるのです。

無理なく続けるコツ

- 毎日10分でも継続する

- 痛みを感じる強度は避ける

- 徐々に負荷を上げていく

- 仲間と一緒に行う

- カレンダーに記録をつける

筋肉は食べ物で作られる!最適な栄養戦略とは?

運動と同じくらい重要なのが、栄養摂取です。特にタンパク質は筋肉の「材料」となる栄養素です。

高齢者に必要なタンパク質量

高齢者は若い人よりもタンパク質の吸収効率が低下するため、より多くのタンパク質を摂取する必要があります。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、推奨されるタンパク質摂取量は:

- 若年成人:体重1kgあたり約0.8g

- 65歳以上:体重1kgあたり1.2〜1.5g

例えば、体重60kgの65歳以上の方なら、1日に72〜90gのタンパク質が理想的です。

タンパク質が豊富な食品

動物性タンパク質(100gあたりのタンパク質量)

- 鶏むね肉(約23g)

- 牛もも肉(約20g)

- 卵(約13g)

- カツオ(約26g)

植物性タンパク質(100gあたりのタンパク質量)

- 納豆(約16g)

- 豆腐(約7g)

- 枝豆(約11g)

- 大豆(約35g)

タンパク質摂取のコツ

- バランスよく3食に分ける:1日の総摂取量だけでなく、各食事でタンパク質を摂ることが大切

- 朝食を特に意識する:朝食は特にタンパク質不足になりがちなので注意

- 間食も活用する:ヨーグルトや豆乳など、間食でもタンパク質を摂れる食品を選ぶ

佐藤さん(72歳)の成功例

「昨年、健康診断で筋肉量が少ないと指摘されました。医師から『もっとタンパク質を』と言われ、朝食に卵とヨーグルト、昼食に豆腐や魚、夕食に肉や魚を意識して取り入れるようにしました。同時に、近所の公園で週2回のラジオ体操も始めました。半年後の健康診断では筋肉量が増え、血糖値も改善したんです。体が軽くなった実感もあります」

その他の重要な栄養素

タンパク質だけでなく、以下の栄養素も筋肉維持に重要です:

- ビタミンD:筋肉機能の維持に必要。日光浴や魚、きのこ類から摂取

- カルシウム:筋肉の収縮に関わる。乳製品や小魚、緑黄色野菜から摂取

- オメガ3脂肪酸:抗炎症作用があり、筋肉の回復を助ける。青魚から摂取

筋トレが続かない?続けられる人の思考法と環境づくり

「わかっちゃいるけど続かない…」というのはよくある悩みです。

続けられない人の特徴

- 高すぎる目標を設定する

- すぐに結果を求める

- 「やらなきゃ」という義務感で行う

- 忙しさや疲れを言い訳にする

続けられる人の思考法

- 小さな成功体験を積み重ねる:「10回できた!」など小さな達成感を大切に

- 長期的な視点で取り組む:1ヶ月、3ヶ月、1年と長い目で見る

- 「動ける喜び」に焦点を当てる:「これができるようになった」と具体的な変化を喜ぶ

- 「やらないよりは少しでもやったほうが100倍いい」と考える:完璧を求めず、少しでも体を動かすことを評価する

環境づくりのポイント

- 目に見える場所に運動グッズを置く:目につくと行動のきっかけになる

- 毎日同じ時間に行う習慣をつける:例えば朝の歯磨き後など、日課と結びつける

- 仲間と一緒に取り組む:励まし合える仲間がいると続きやすい

- 達成感を記録する:カレンダーにシールを貼るなど、視覚的に記録する

国立長寿医療研究センターの「運動習慣と要介護発生リスクに関する前向きコホート研究2019」では、運動習慣のある高齢者グループは、そうでないグループに比べて3年後の要介護発生率が42%低かったというデータがあります。少しの努力が、大きな差を生むのです。

「できない日」への対処法

完璧にこなそうとすると、どうしても「今日はできなかった…」という日が出てきて挫折につながります。

そんな時は、「やらないよりは少しでもやったほうが100倍いい」という考え方が大切です。

例えば:

- 時間がなければ5分だけでも

- 疲れていれば回数を減らしても

- 体調が優れなければ軽い運動に切り替えても

継続することが最も重要なのです。

【実録】成功者と失敗者の違い—サルコペニア対策のリアルな声

実際に体験した方々の声から、成功と失敗の分かれ道を探ってみましょう。

成功例:木村さん(75歳)

「65歳で定年退職した時、『このまま衰えるのは嫌だ』と思い、近所のスポーツジムに入会しました。最初は週1回、30分だけ。でも少しずつ増やして今では週3回、各1時間のトレーニングが日課です。

最初の3ヶ月は正直つらかった。筋肉痛との闘いでした。でも、半年ほど経つと階段の上り下りが楽になり、1年後には旅行で長時間歩けるようになりました。

10年経った今でも一人で旅行に行けるし、孫と遊ぶのもへっちゃらです。何より、同年代の友人が次々と体調を崩す中、自分が元気でいられることに感謝しています」

成功のポイント

- 小さく始めて少しずつ増やした

- 具体的な改善(階段、旅行)を実感できた

- 長期的に継続している

- 同年代との比較で成果を実感

失敗例:山田さん(70歳)

「定年後、時間ができたので趣味の釣りに没頭していました。『釣りで歩いているから体は動かしている』と思い、特別な運動はしていませんでした。

67歳の時、自宅の庭で転んで足を骨折。そこから回復が思うようにいかず、今では杖なしでは歩けません。医師からは『筋力低下が原因で、骨折の回復も遅れている』と言われました。

リハビリを始めましたが、若い頃のようには回復せず、好きだった釣りにも行けなくなりました。もっと早くから筋トレの重要性を知っていればと後悔しています」

失敗のポイント

- 「まだ大丈夫」と思い込んでいた

- 日常の活動だけで十分と誤解していた

- 筋力トレーニングの重要性を知らなかった

- 事後対応では遅かった

「これだけはやっておけ!」サルコペニアを防ぐ最重要アクション

もし今、「何から始めればいいのか分からない」と思っているなら、まずはこの3つから始めましょう。

最重要アクション3つ

1.毎日10回のスクワット

椅子を使って安全に。膝が痛い場合は浅く行う。

2.毎食タンパク質を意識する

特に朝食に卵や乳製品、大豆製品を取り入れる。

3.1日5分でも筋トレする習慣をつける

テレビを見ながらでもOK。続けることが最も重要。

東京大学高齢社会総合研究機構の「軽強度の筋力トレーニングが高齢者の筋機能に与える影響2020」の研究によると、1日10分程度の軽い筋力トレーニングでも、継続することで筋力低下を抑制する効果があるとされています。

今すぐ始められる具体的な方法

スタート方法:

- 今日、この記事を読み終わったら、すぐに10回のスクワットをしてみる

- 明日の朝食で、卵やヨーグルトなどタンパク質を意識する

- カレンダーに「筋トレの日」として印をつける

モチベーションを保つコツ:

- 「3ヶ月後の自分」をイメージする

- 家族や友人に宣言して「やると決めた」と伝える

- 小さな変化(「階段が少し楽になった」など)を喜ぶ

さいごに:今日から始める一歩

サルコペニアは誰にでも起こります。それは避けられない自然な現象です。

しかし、適切な対策を取ることで、その進行を遅らせ、元気で活動的な生活を長く続けることができます。

定年後の第二の人生を充実させるためには、「動ける体」が必要不可欠です。旅行、趣味、孫との時間…「やりたいこと」を実現するための土台となる健康を、今から守っていきましょう。

明日からではなく、今日から始めることが重要です。まずは小さな一歩から。それが、あなたの10年後、20年後の「動ける未来」を作るのです。

あなたの行動が、あなたの未来を決めます。

コメント